どうも、あおりんごです。

先日、IMFによる世界経済見通しの2020年1月分が発表されました。

今回の世界経済見通しは 2020年の減速から2021年には回復するだろう という見込みで 、2019年の世界的な成長率はGDPベースで 2.9% に対し

2020年は 3.3%

2021年は 3.4%

へと上昇する見込みと発表された。

(前回の世界経済見通しは2018年の成長率は3.6%で、2019年の成長率は3.3%ほどになると予測されていた)

【過去の関連記事】

⇒ 【IMF世界経済見通し発表】2019年10月の世界経済3つのポイント

⇒ 【IMF世界経済見通し発表】2019年4月の世界経済3つのポイント

それでは、今回も世界経済見通しのポイント3つを見ていきましょう。

もくじ

IMFが発表した世界経済見通しの3つのポイント

ポイント1. 世界的にモノやサービスの需要が低下

人は「これがほしい!!!」と思ってモノやサービスをお金で買います。

個人の「これがほしい!!!」であれば家や車、家電といった購買行動が “設備投資” となりますし、企業の「これがほしい!!!」であればモノを生産する工場や、そこに設置する機械といった購買行動が “設備投資” につながります。

その「これがほしい!!!」という思いが多くなればなるほど、経済のお金まわりがよくなって、経済が発展していき、人や企業のこういった感情が集まって経済を作ります。

そして、その最終出費の総額がその国の GDP(単位:日本であれば円) という形で表現されます。

【関連記事】

人々の「これがほしい!!!」という感情は、ことばに表せば 需要 になります。

前置きが長くなりましたが、世界ではモノやサービスの需要が小さくなっています。

下記に説明していますが、新興国ではその需要の伸びるペースが薄れてきていることが今回の世界経済見通しでわかりました。

つまり 実体経済が弱い ということです。

では次に新興国の各国について見ていきましょう。

ポイント2. 新興国市場の成長ペースも鈍化

まずは、新興国(インド、中国、ASEAN、EU、ラテンアメリカ、中東、サブサハラ)について、各国は成長しているが、その成長ペースが鈍化しているようです。

インド

例えばインドは成長ペースが遅くなっていますが、その原因としては

- ノンバンク金融部門にストレス

- 金融による信用増加が減速

- インド国内の需要(内需)が急速に減速

といった内容でした。

中国

また中国の成長ペース鈍化に関しては

- 米中貿易摩擦

が原因として挙げられます。

こちらに関しては、先日に第一段階が合意したとの報道がありましたので、少しばかり緊張が緩和されたのではないでしょうか。

ASEAN

さらにASEAN、その中でも特にインドネシアやタイの成長ペース鈍化は

- インドネシアやタイでの国内外の需要(内需、外需)がふるわない

とのことでした。

EU(先進国以外)

一方で、先進国以外のEU、とくにロシアとトルコについては

- ロシアは景気好転、トルコも景気回復傾向

ようでして、新興国内では唯一明るい状態なのかなぁと感じました。

ラテンアメリカ(メキシコ、チリ、ブラジル)

ラテンアメリカ、メキシコとチリに関しては、

- 投資が弱く、情勢も不安定

とあり、国や人々の情勢が安定しなければ経済発展もむずかしいことが伺えます。

一方で、ブラジルに関しては、

- 年金改革成立と鉱業の供給断絶解消による景気改善

とのことであり、その他のラテンアメリカとは違い、少しずつ景気回復の方向に向かっているようです。

中東

おそらく世界の中でも中東が今一番(いや、人類がはじまってずっと)安定しにくい国々ではあり、景気も伸び悩んでいるようです。

- 石油が伸び悩み、情勢も不安定

とあり、アメリカのシェール革命などにより、石油依存国家である中東の石油需要が少なくなっているためか景気回復もふるわないようです。

また、アメリカとイランの問題もありますし、なかなか経済発展もむずかしい国々ではあります。

今回のアメリカとイランの問題や、4~5年前によくニュースで報道されていたIS(イスラミックステート)、約20~30年前に戻ると湾岸戦争、約100年ほど遡ればイギリスの「三枚舌外交」など、何かあれば中東で争い事が起こっていることがわかります。

では、なぜ中東の国々が不安定な情勢がつづくのでしょうか。

以下の関連記事をご覧ください。

【関連記事】

⇒ 【人間の動きが戦いの火種】地図からみる地政学とは?わかりやすく解説

サブサハラ・アフリカ

新興国最後にサブサハラ・アフリカ(北アフリカ”以外”の国々)です。

特に南アフリカは、

- 財政悪化が企業の景況感や民間投資の足かせ

となっているようです。

ポイント2. 先進国も成長ペースが鈍化

もはや新興国だけではなく、先進国も成長ペースが落ち込んできているようです。

アメリカ

世界の経済を引っ張るアメリカに関しては

- ERB金融緩和スタンスが弱気であることによる景気感の不透明さ

があります。

どうしてもアメリカの経済がふるわなければ、世界経済も活気が生まれにくいということでしょうか。

アメリカの中央銀行であるFRBが金融緩和に悲観的、つまりその逆である金融収縮(利上げなど)に踏み切れば、世界経済も今以上に冷え込み、2018年のような株価が大きく下がることも見えてきます。

個人的にはFRBがどういった動きをするのか注目ではあります。

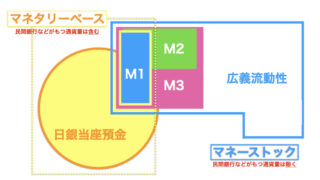

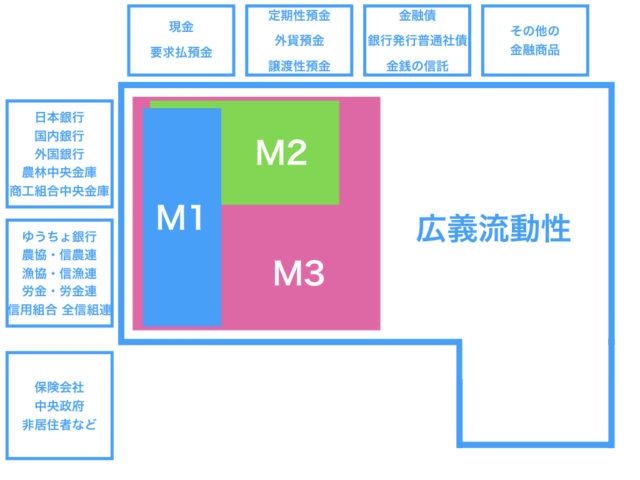

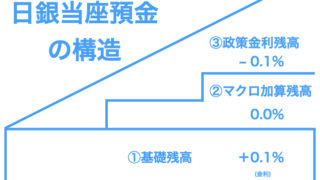

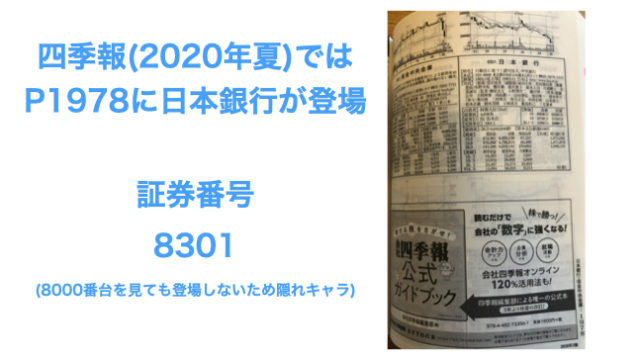

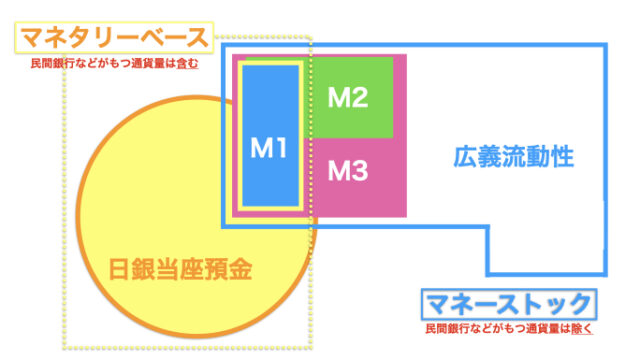

さて、アメリカの中央銀行であればFRBですが、日本の中央銀行であれば日本銀行がその役目を担っています。

ですがその中央銀行がどういった役割でどういった影響を世の中に与えているのでしょうか。

以下の記事では、日本銀行を例にとって説明しておりますのでご覧ください。

【関連記事】

⇒ 【日本銀行の役割とは】日銀と世の中のお金の流れをわかりやすく解説

EU(先進国:フランス、イタリア、ドイツ)

特に先進国のドイツでは

- 製造業停滞がEU全体の景気を弱くさせる

一方で、フランスイタリアが

- 外需の回復が成長の下げ止まりを支える

ようでした。

EUはどうしてもドイツの製造業に依存しているようにも思えますので、ドイツが弱くなればEU全体の景気も弱くなることが伺えます。

イギリス(UK)

イギリスに関してはみなさんも周知の通り、ブレグジットの先行き次第か、とお考えかと思いますが、それに関して

- EUからの離脱後に新しい経済関係がイギリスの景気を良くする

とありました。

これに関しては正直わからないですが “期待感” はあります。

日本

最後に日本です。

日本は正直なところ、先進国の中でも成長ペースは一番悲観的で「成長のない国」であると世界からは見られているようです。

- 消費増税は、国の政策があったなかでの個人消費活性化につながった

- 2年後財政効果が希薄化し、成長が鈍化

とあります。

個人的に、世界的に見てもそうですが、GDPの成長が見られない中での増税というのはさらにデフレの時代を続ける気なのか、、と残念に思います。

【関連記事】

⇒ 【GDPデフレーターとは】GDPデフレーターをわかりやすく解説

まとめ

今回は、2020年1月にIMFが発表した世界経済見通しについてお伝えしました。

2019年10月につづいて、世界経済の成長が減速しそれが続いていことがわかりました。

主な原因として 世界的なモノやサービスの需要が低下していること が考えられます。

【関連記事】

⇒ 【GDPデフレーターとは】GDPデフレーターをわかりやすく解説

経済の先行きはよくないですが、それ以外に投資で運用できる方法を見つけたいと思います。

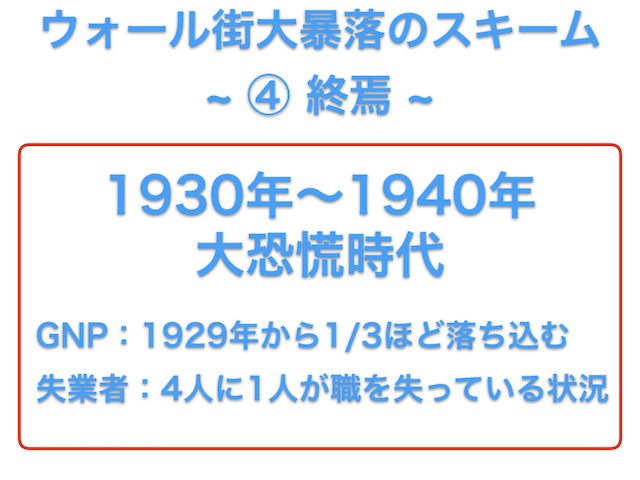

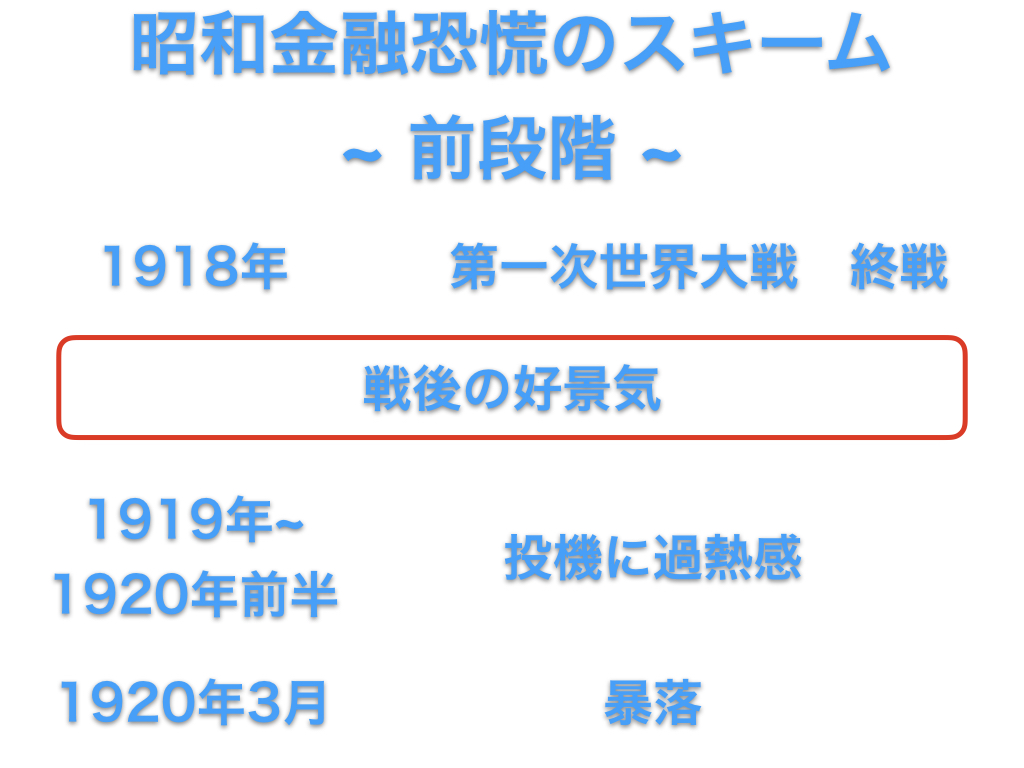

そして、世界経済は今までなんども好景気と不景気を繰り返してきました。

それにともなって日本も影響を受けました。

その歴史のひとつとして、昭和初期にあった昭和金融恐慌と、その当時の経済についてご紹介しておりますのでご覧ください。

【関連記事】

⇒ 【歴史に学ぶ経済サイクル】昭和金融恐慌をわかりやすく解説 ①発端

⇒ 【歴史に学ぶ経済サイクル】昭和金融恐慌をわかりやすく解説 ②直前

⇒ 【歴史に学ぶ経済サイクル】昭和金融恐慌をわかりやすく解説 ③突入

⇒ 【歴史に学ぶ経済サイクル】昭和金融恐慌をわかりやすく解説 ④救済

⇒ 【歴史に学ぶ経済サイクル】昭和金融恐慌をわかりやすく解説 ⑤総括

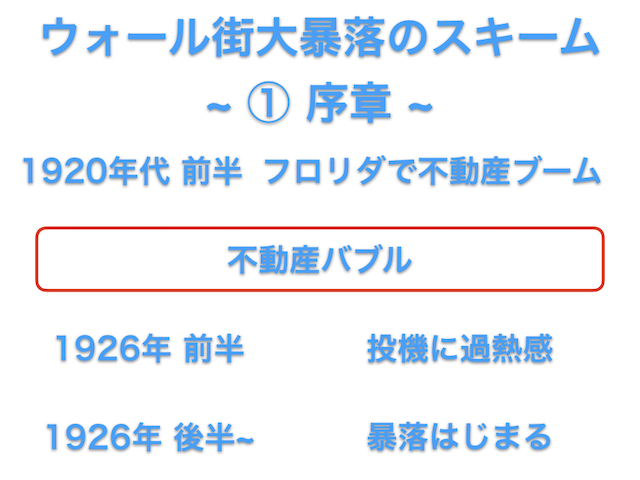

さらに当ブログでは、1929年に起こったアメリカの暗黒の木曜日についても解説しておりますのでご覧ください。

【関連記事】

⇒ 【1929年 暗黒の木曜日】ウォール街大暴落のわかりやすく解説 ①序章

⇒ 【1929年 暗黒の木曜日】ウォール街大暴落のわかりやすく解説 ② 熱狂

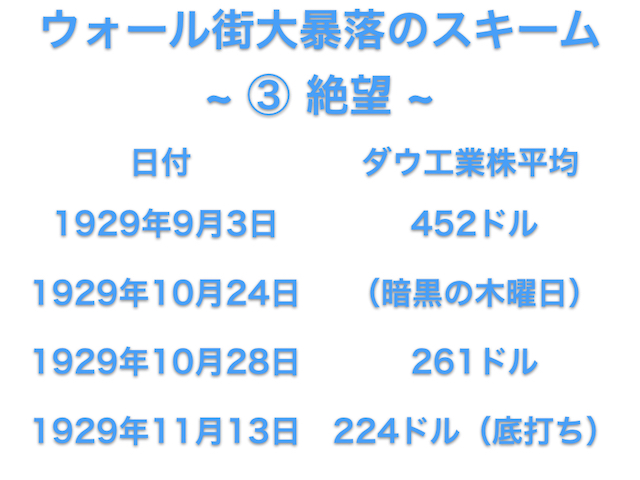

⇒ 【1929年 暗黒の木曜日】ウォール街大暴落のわかりやすく解説 ③絶望

(執筆途中)

また経済の流れに沿いながら、どういうふうに投資と向き合うのかが大切であるのではないでしょうか。

投資をまだはじめてない方(特に20代)は以下の記事をご覧ください。

【関連記事】

⇒ 【20代必見】本多静六と投資の種銭をつくるための1/4貯金の実践

⇒ 【20代が実践!】投資をはじめる金額の目安は3万円がいい3つの理由

2025年2月-1-640x360.jpeg)