どうも、あおりんご(@aoringo2016)です。

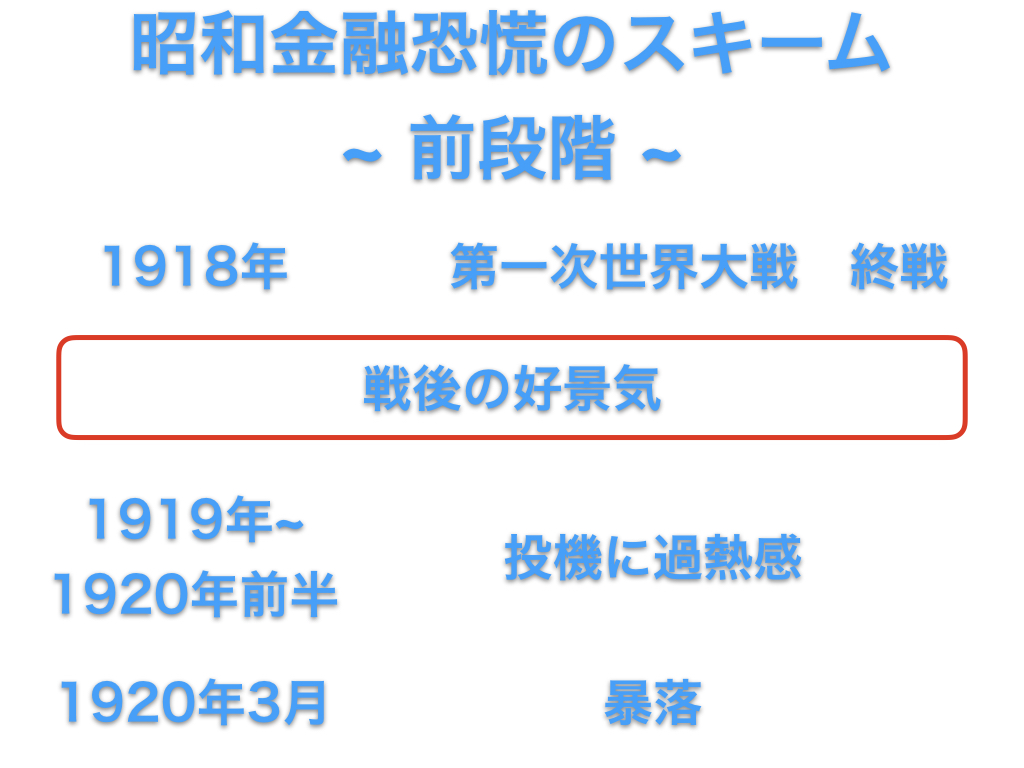

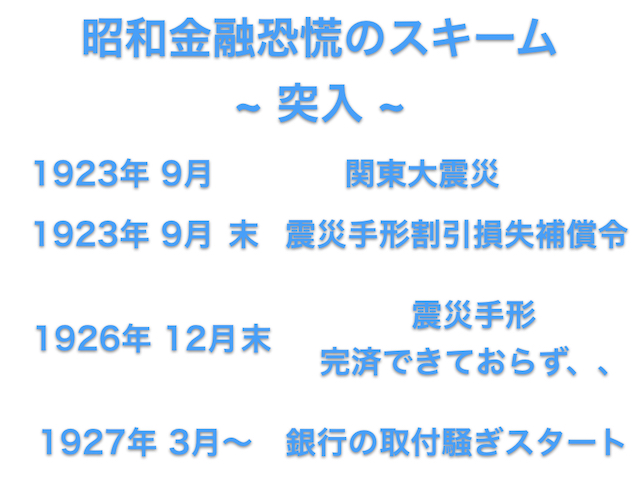

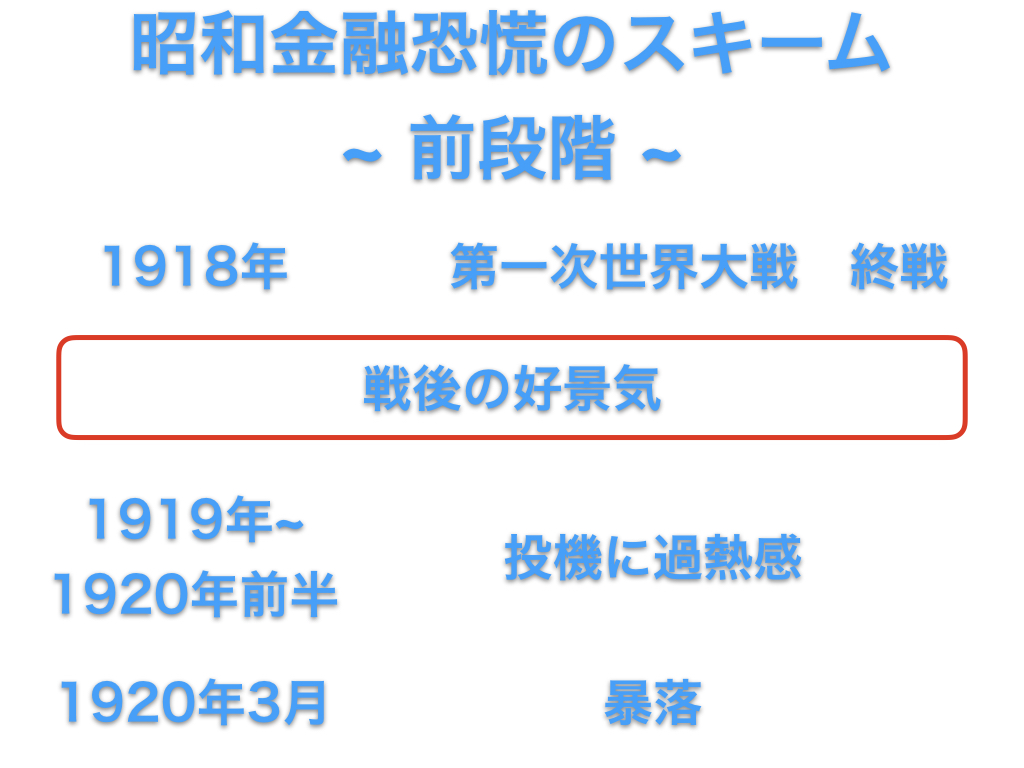

昭和金融恐慌のシリーズをお伝えしております。

新記事にまとめましたので、以下の記事をご覧ください!

わかりやすく解説!昭和金融恐慌の原因とは?過去の金融ショックから学べ!どうも、あおりんごです。

あなたは金融恐慌を経験したことがありますか?

金融恐慌とは、リーマンショックのように金融市場の信用がなくなる...

あおりんご

どうも、あおりんご(@aoringo2016)です。

昭和金融恐慌のシリーズをお伝えしております。

新記事にまとめましたので、以下の記事をご覧ください!

あおりんご