どうも、あおりんごです。

でも書いたように「歴史はくりかえす」といい、それは 歴史を学ばない人がくりかえす という意味です。

株式市場の世界ではバブルと大暴落は常にとなり合わせで 熱狂 と 絶望 のこの2つがくりかえされてきて今につながっています。

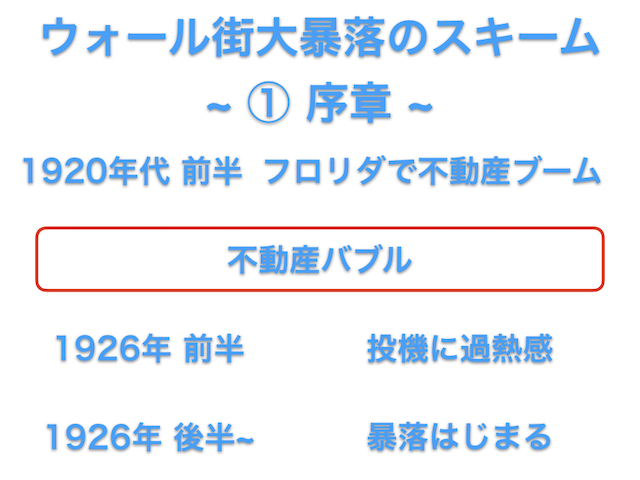

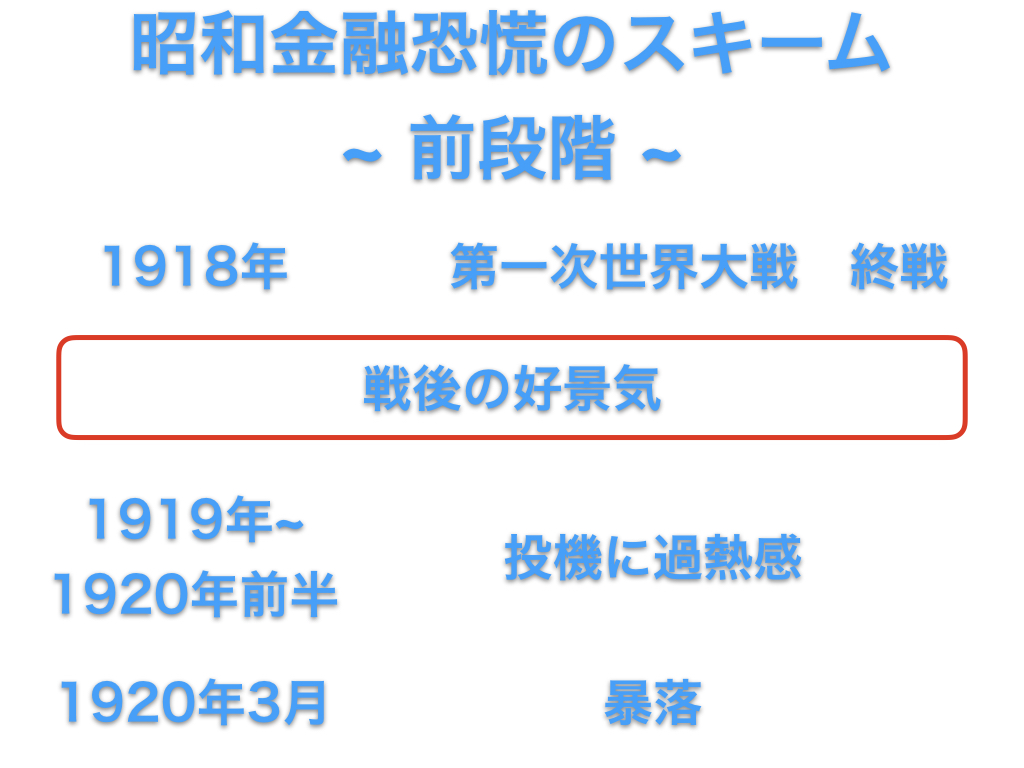

以前にこのブログでもご紹介したように、実は1927年に日本ではすでに 昭和金融恐慌 でバブルと大暴落が起こっていました。

(連載 全5話)

人の熱狂にともなって膨れ上がったバブルは、最後にはじけて絶望にかわります。

そして今回は大暴落で超有名なアメリカの 暗黒の木曜日 の下落している間をご紹介してきたいと思います。

歴史を知ることで、自分が将来経験するであろうことを知っておくことも大切です。

もくじ

投機ブームと暴落の条件

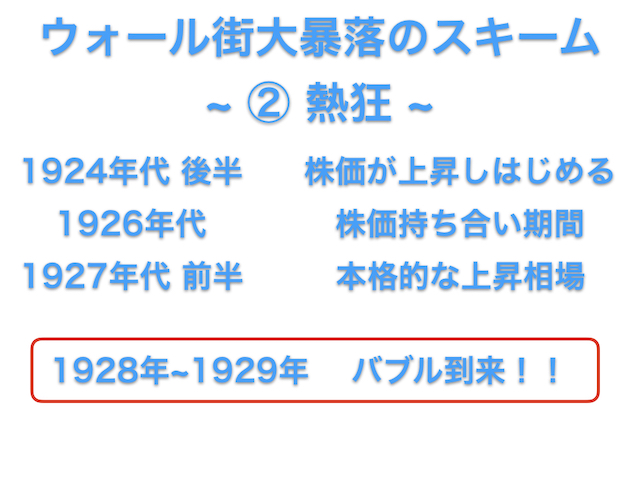

② 熱狂でも書いたように1929年代は9月までバブルでした。

背景として、FRBは金融緩和を進め、さらにカネ余りが進んでいった結果、みんなが「株を買えば簡単に儲かる」と言っていた時代でした。

最初に

- 投機ブームの条件

- 暴落の原因

を示していきたいと思います。

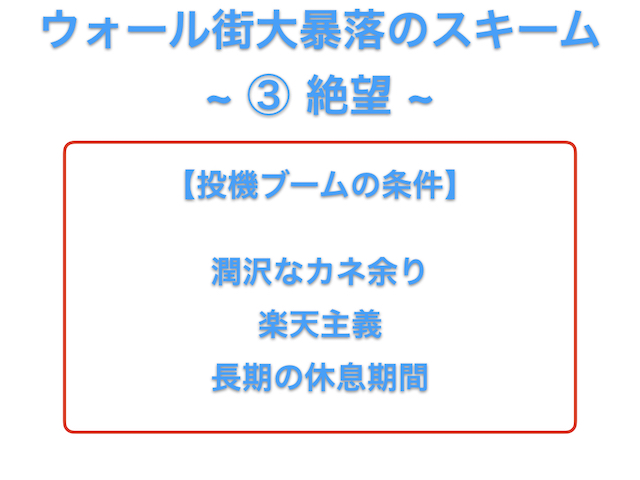

投機ブームの条件

投機ブームの条件とは

- 潤沢なカネ余り

- 楽天主義

- 長期の休息期間

となっていました。

つまり、

- 潤沢なカネ余り → お金の行き場を失っている

- 楽天主義 → 簡単に儲かる相場となっていて、市場に参加しているみんなも「簡単に儲かる」と思い込んでいる

- 長期の休息期間 → 以前に絶望した人がすでに入れ替わっているほど時間が経過していて、忘れ去られている

これらの人々は 絶望を味わっていない人が熱狂している のです。

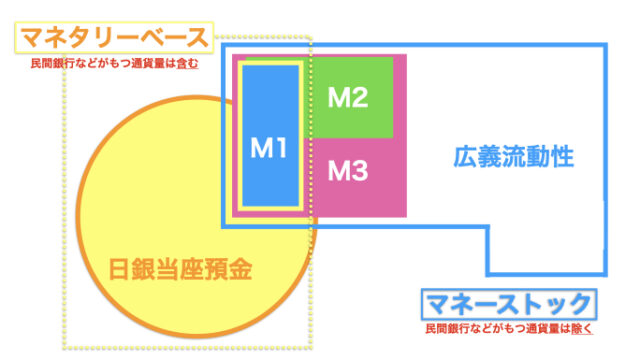

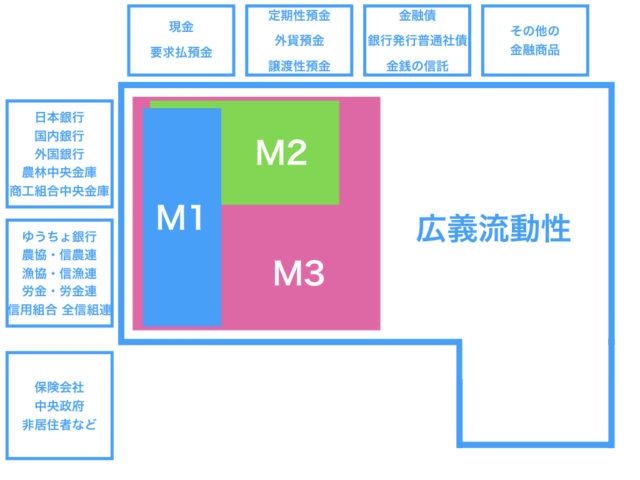

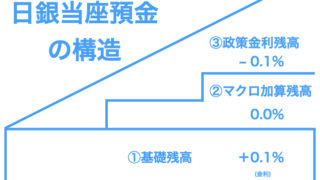

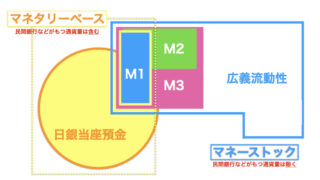

日本のカネ余りに関しては、以下のマネタリーベースとマネーストック統計の記事で説明していますのでご覧ください。

下落原因

続いて大暴落が起きる原因を探っていきましょう。

残念ながら下落原因は本質的にはわからないと言われています。

現実的に言えることは、大きな売りが売りを生んでいったため、買い手がいなくなり落ちるところまで落ちてしまったというところです。

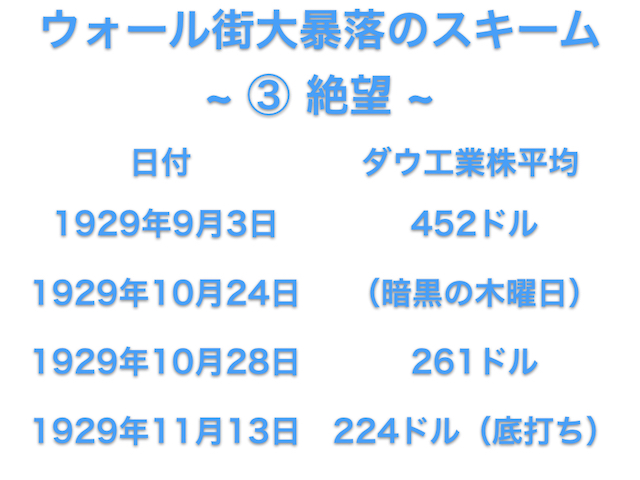

(1929年9月3日〜1929年11月13日)株価大暴落と暗黒の木曜日

1929年9月3日〜1929年11月13日の間のスキーム

前置きが長くなりましたが、当時はバブル絶頂期であった中ではありましたが、今から大暴落が起こります。

1929年9月3日を堺に、ダウ工業株平均は大幅に下落していきました。

次の表をご覧ください。

暴落の原因でもご説明したように、暴落というのは「これ!」といった特定の原因はなく、売りが売りを呼んだため大きく下落していきました。

暗黒の木曜日に暴落がはじまったとされていますが、厳密に言えばすでに暗黒の木曜日とされている1929年10月24日より前に大きく下落していました。

底打ちした日が1929年11月13日で224ドルでしたので、9月3日から2ヶ月間で約50%の下げ幅となりました。

単純比較して、2020年1月10日現在の日経平均株価が23,850円であるため、今から2ヶ月後には日経平均株価が11,925円になってしまうほどですので、当時のアメリカでは強烈な下げとなりました。

大暴落

1929年に起こっていた大暴落の間、当時の人々はもはや何が起こっているのかわからない状況だったそうです。

当時は今で言うデジタルな環境ではなかったため、売りたくても売れない状況であり、目の前にはずっと大暴落している様子がありました。

ニュースは大衆の状況をよく表していました。

大暴落が起こっている間には以下のニュース記事がおなじみになったようです。

- 追証(株価急落による追加保証金の要求が増加)

- 最悪の事態は過ぎた(「もう大丈夫だろう」という安心感)

- 組織的な買い支え(どの組織かはわからないが、誰かが買い支えてくれるだろうという期待)

このようなニュース記事が目立ったようですが ② 絶叫 でもお話したように、信用取引の量は「早く儲けたい」という人の欲望を表しており「追証」という記事が増えれば増えるほど、人々の追加保証金の要求が多くなっていることを表していました。

また「最悪の事態は過ぎた」や「組織的な買い支え」は人々の淡い期待だったようですが こういう大暴落のときは下がるところまで下がる ということがよくわかりました。

暗黒の木曜日(1929年10月24日)

この日は恐慌相場がはじまった日とされており、まさに パニック状態 だったそうです。

しかし、この日は暴落中の他の日とは全く違った日でした。

何があったかというと、本当に 組織的な買い支え が登場したそうです。

それはどんな組織かというと、

-

【メイン】J・P・モルガン シニアパートナー:トーマス・w・モラント

-

ナショナル・シティバンク 会長:チャールズ・E・ミチェル

-

チェース・ナショナル・バンク 会長:アルバート・H・ウィギン

-

ギャランティー・トラスト 社長:ウィリアム・C・ポッター

-

バンカーズ・トラスト 社長:スワード・プロッサー

というウォール街の金融のドンたちでした。

この人たちがこの大暴落を止めようと組織的な買い支えをおこなったようです。

人々は「やっと下げが止まりそうだ」と期待を寄せていたみたいです。

しかし残念ながら、これらの買い支えもムダに終わり、さらに下げていき、底打ちは11月13日まで訪れませんでした。

この大暴落からわかること

この大暴落からわかることは当たり前のようなことですが、大暴落は急に起こり、淡い期待を寄せても仕方がなく下がるところまで下がるということです。

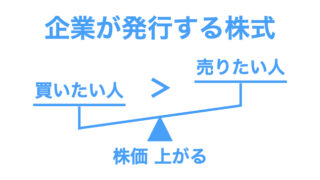

簡単に儲かる相場が続けば買い手が増えていきます。

そして、儲けが出始めた人が売りに転換するということで、買い手 < 売り手になった瞬間に下落が始まり、売り手が多くなればなるほど暴落につながっていきます。

買い手と売り手の関係性は以下の関連記事で解説していますのでご覧ください。

また簡単に儲かる相場と考える人ほど、早く儲けたいという欲望が強くなり、信用取引を利用して大きく儲けてやろうと考える人も増えます。

その結果で大暴落が起こり、追証の人が増えていったこともわかります。

この追証は、今の現実世界でも同じようにそれはひとつの状況把握にも利用できるのではないか、と考えています。

まとめ

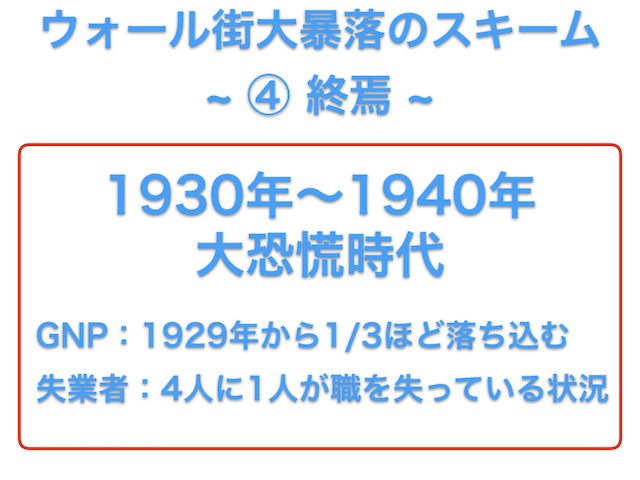

今回は【1929年 暗黒の木曜日】ウォール街大暴落のわかりやすく解説で3つめの記事である「絶望」をご紹介しました。

正直、強烈な下げだったことがわかります。

できることならこういった下げは経験したくありませんが、株式市場で株に投資している以上は必ず避けられない道だと考えています。

そういうときがくればおそらく自分は傍観するだけで、何もできないと思いますがそれもひとつの経験だと考えて、まずは続けることに重きをおければと考えています。

次回は暗黒の木曜日のその後についてお伝えしていきたいと思います。

あおりんご