どうも、あおりんごです。

あなたは、なぜ国債の金利が低いか知っていますか?

それは、日銀が金融緩和政策のため買いオペレーションをしているからです。

今回は、日銀の買いオペレーションが国債金利に与える影響について解説していきます。

- 1990年に国債金利の下落がはじまった

- 1990年直後はバブル崩壊が原因

- 2010年以降は日銀の買いオペが原因

もくじ

日銀の買いオペが国債金利に与える影響とは

国債金利が低い要因

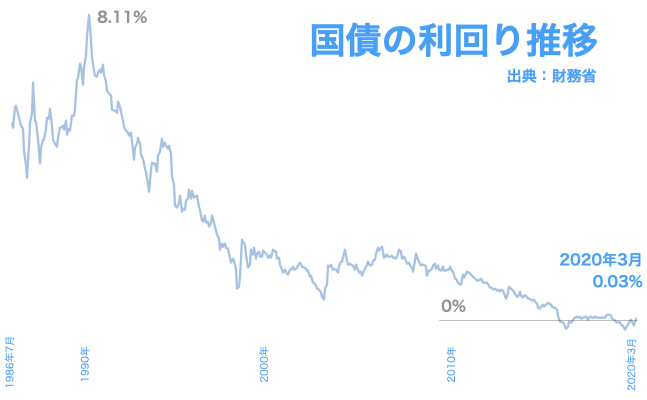

まずはじめに、国債の金利、いわゆる利回りが低いことを見ていきましょう。

図1.は1986年から2020年3月までの国債金利の推移です。

1990年の8.11%を頂点に、2020年3月まで低くなっていることがわかります。

最初にお伝えしておきますと、国債金利が低いということは、それだけ国債が誰かによって買われているということです。

誰かが買っているから国債金利、つまり利回りが低くなります。

そして、この30年間で国債の金利が大きく低くなった要因は、大きく分けて2つの時代背景によって異なります。

- 1990年代

- 2010年代

ひとつずつ見ていきましょう。

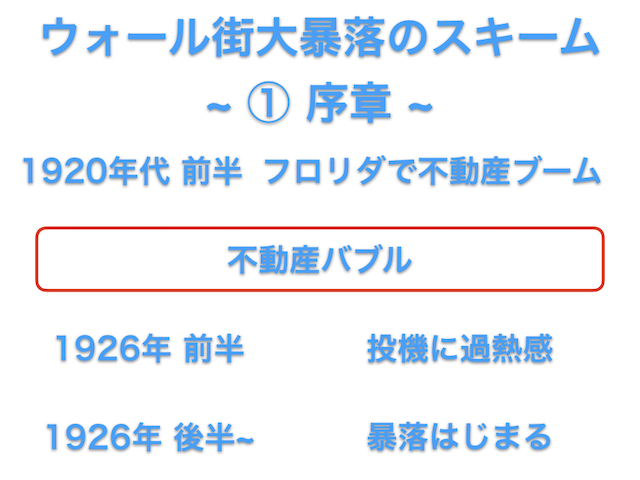

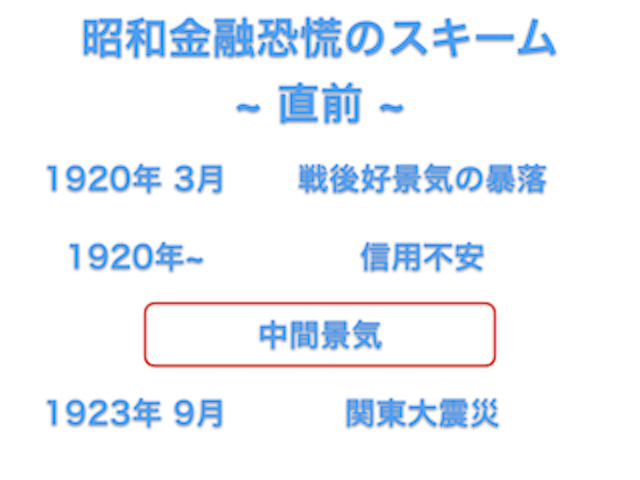

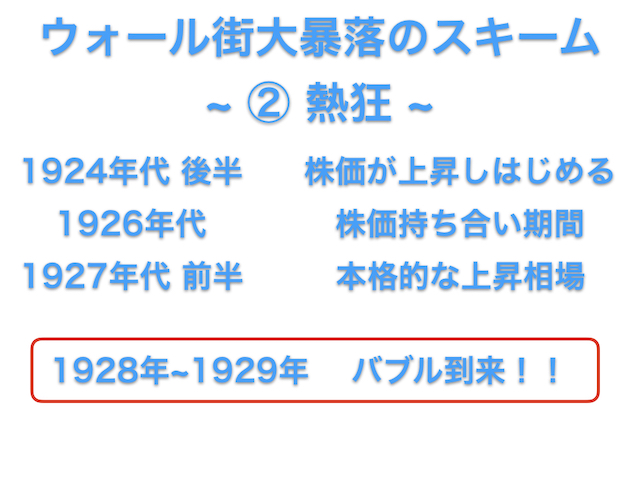

1990年代の要因:平成バブルの崩壊

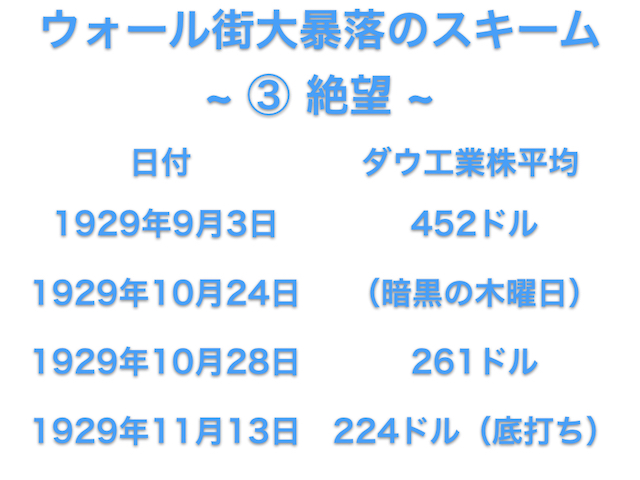

1990年代に国債金利が大きく低くなった要因は、主に平成バブルの崩壊があります。

1990年までは、国債よりも株のほうが大きく儲かったため、バブルとなりました。

反対に、国債が売られていたため金利が高かった(つまり8.11%)といえます。

しかしならがら、平成バブルが崩壊すると、より安全な資産である国債へとお金が流れていき、金利が低くなりました。

2010年代の要因:日銀の金融緩和による買いオペ

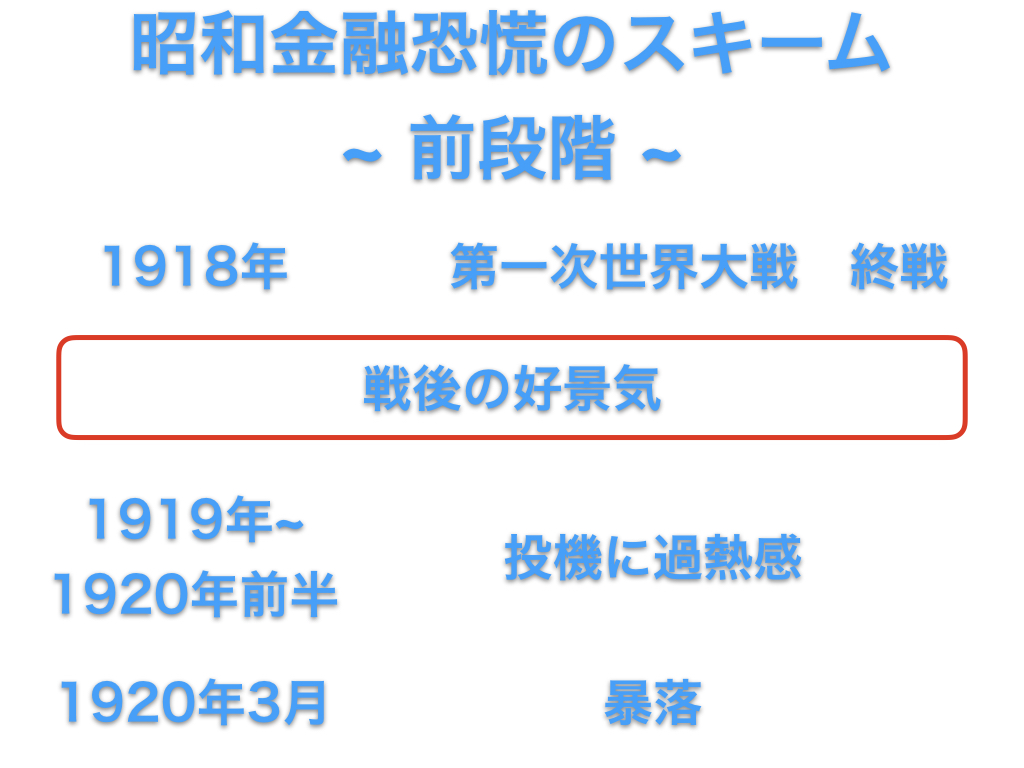

次の2010年代は、リーマンショック後、民主党政権に変わって経済がひどく落ち込んでいました。

それを立て直したのが安倍政権でした。

安倍前総理大臣就任とと同時に、異次元的な金融緩和政策を行うために黒田氏が日銀総裁に就任。

その後、黒田バズーカと呼ばれる金融政策を繰り出していきました。

この日銀による異次元的な金融緩和政策の買いオペで国債をどんどんと買っていき、2010年代の国債金利はマイナスまで突っ込んだ下落となりました。

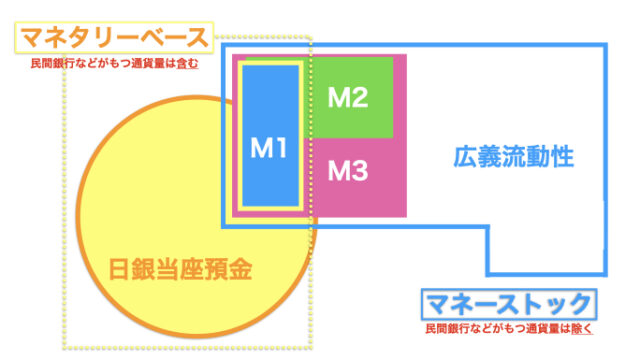

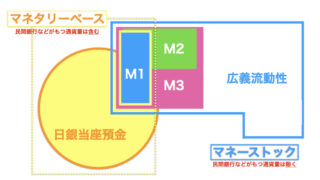

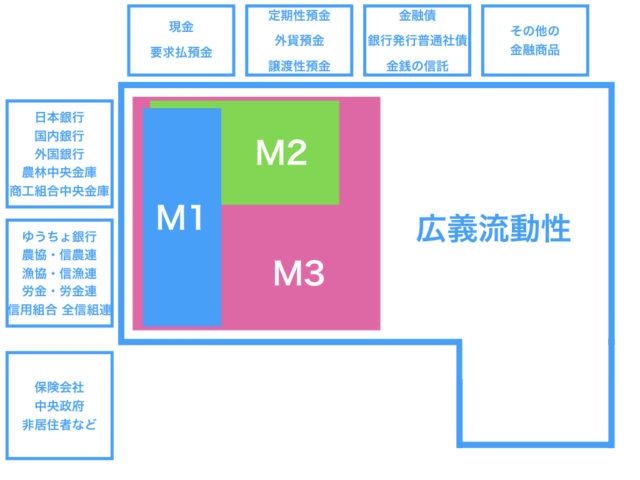

日銀が国債を買えば、マネタリーベースは増加します。

図2.は2000年以降の日本のマネタリーベースの推移です。

2010年以降、マネタリーベースが約5倍ほど増加していることがわかります。

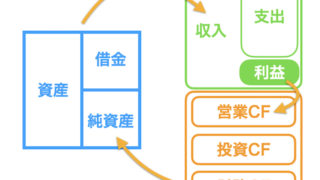

また、国債は資産であるため、日銀の財務諸表は国債が増えているのです。

これらのことから、日本銀行の買いオペレーションが国債をたくさん買っていているため、金利が低くなっているということになります。

まとめ

今回は、日銀の買いオペレーションが国債金利に与える影響について解説しました。

- 1990年に国債金利の下落がはじまった

- 1990年直後はバブル崩壊が原因

- 2010年以降は日銀の買いオペが原因

あおりんご